In meinen 15 Jahren in Führungspositionen habe ich unzählige hochqualifizierte Menschen gesehen, die trotz beeindruckender Leistungen mit Zweifeln kämpfen. Das sogenannte Imposter-Syndrom ist mehr als nur Unsicherheit – es ist das nagende Gefühl, dass Erfolge nicht verdient sind und man gleich als Betrüger enttarnt wird. Besonders in schnelllebigen Branchen, in denen Leistung und Geschwindigkeit entscheidend sind, tritt dieses Phänomen häufig auf.

Das Spannende ist: Die Betroffenen haben meist messbare Erfolge vorzuweisen. Aber statt sich daran zu orientieren, fokussieren sie sich auf ihre Schwächen oder auf die Angst, bald „aufzufliegen“. Ich habe das in meinen Teams immer dann bemerkt, wenn Talente in neuen Rollen steckten oder plötzlich im Rampenlicht standen. Der Punkt ist: Imposter-Syndrom hat konkrete Folgen für Karriere, Unternehmen und Innovation – und deshalb lohnt es sich, genauer hinzusehen.

Ursprung und Psychologie des Imposter-Syndroms

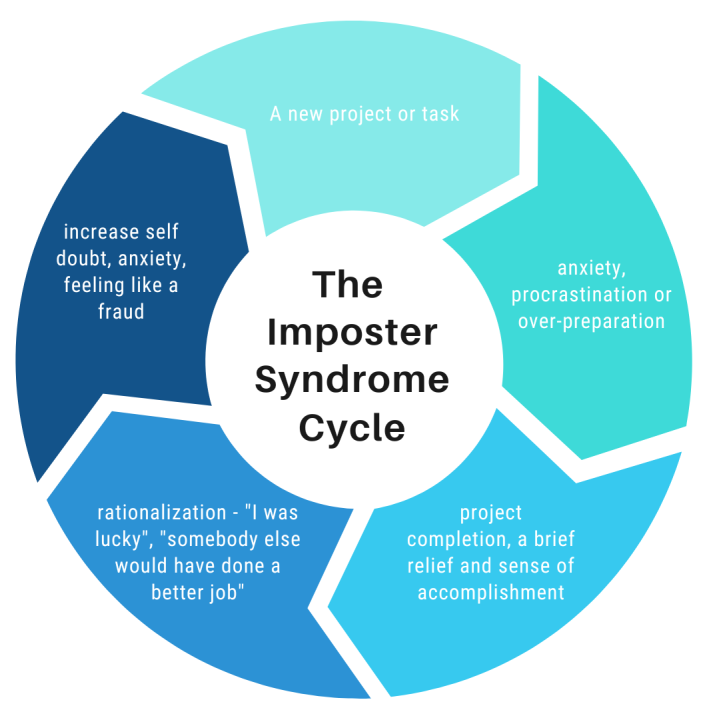

Das Imposter-Syndrom hat seine Wurzeln in der Psychologie der Selbstwahrnehmung. Gerade ambitionierte Menschen geraten in den Teufelskreis: Sie sehen ihre Erfolge als Glück oder Zufall, statt als Ergebnis von Arbeit und Kompetenz. In der Praxis bedeutet das, dass sie ihre Erfolge kleinreden und ständig neue Beweise ihrer Leistungsfähigkeit suchen.

Ich erinnere mich an eine brillante Projektleiterin, deren neue Abteilung Millionenumsätze generierte. Doch sie war überzeugt, man habe sie überschätzt und bald würde das auffallen. Das Problem: Dieser innere Druck führte zu Überarbeitung und ungesunden Routinen – der klassische Nährboden für Burnout.

Psychologisch gesehen stehen oft Persönlichkeitsmuster dahinter: Perfektionismus, hohe Ansprüche an sich selbst oder Prägungen aus Kindheit und Ausbildung. Es ist kein medizinischer Befund, sondern ein psychologisches Phänomen, das enorm reale Konsequenzen haben kann – vom schleichenden Selbstsabotage bis zu verhinderter Karriereentwicklung.

Typische Auslöser im Berufsleben

In der Realität sehe ich drei Haupttreiber: Rollenwechsel, Wettbewerb und Kultur. Wer neu in eine Führungsposition aufsteigt, steht plötzlich unter Beobachtung. Der Wechsel weckt Zweifel: „Bin ich gut genug für diesen Job?“ Die Objektivität fehlt, obwohl die Fakten eigentlich klar sprechen.

Zweitens spielt Stagnation eine Rolle. Wenn Kollegen in ihrer Entwicklung scheinbar schneller voranschreiten, nehmen viele das als Beweis eigener Schwäche – selbst wenn sie eigentlich in einem stabilen und wertvollen Beitrag bleiben.

Und drittens ist Unternehmenskultur entscheidend. In Firmen, die Fehler als Versagen brandmarken, steigt das Risiko massiv. Ich habe selbst in Umgebungen gearbeitet, wo jede kleine Abweichung seziert wurde – da entwickeln sich zwangsläufig Menschen, die sich ständig verteidigen, statt Chancen wahrzunehmen.

Auswirkungen auf Karriere und Unternehmen

Aus Erfahrung kann ich sagen: Imposter-Syndrom kostet Unternehmen bares Geld. Betroffene zögern Beförderungen hinaus, lehnen Chancen ab oder überarbeiten sich so stark, dass ihre Leistung langfristig sinkt. Ich habe einmal gesehen, wie ein talentierter Kollege eine internationale Rolle ausschlug – allein aus Angst, er könne den Erwartungen nicht entsprechen.

Die direkten Folgen: Talente bleiben ungenutzt, und Organisationen haben nicht die richtigen Leute da, wo sie gebraucht werden. Langfristig untergraben diese Muster Innovationskraft, weil Menschen riskante Ideen oder kritische Meinungen zurückhalten. In Zahlen: Firmen, die psychologische Sicherheit fördern, steigern erwiesenermaßen ihre Produktivität um 15–20%. Ohne diese Sicherheit wächst dagegen die stille Kostenlast des Syndroms.

Unterschiede zwischen Branchen und Positionen

Das Imposter-Syndrom zeigt sich in verschiedenen Branchen unterschiedlich stark. In kreativen Industrien – Marketing, Design oder Tech – ist der Vergleichsdruck besonders ausgeprägt. Jeder Launch, jede Kampagne ist ständig sichtbar. In konservativeren Bereichen wie Recht oder Verwaltung wirkt das Syndrom oft unterschwellig, etwa in Form von ständiger Selbstkorrektur.

Auch die Position im Organigramm ist entscheidend. Aufstrebende Nachwuchskräfte leiden häufig, weil ihnen die Erfahrung fehlt. Senior Executives hingegen erleben das Phänomen oft, wenn sie Neuland betreten – etwa bei internationalen Märkten oder Transformationen. Ich erinnere mich an einen CEO mit 25 Jahren Erfahrung, der nach einem Börsengang plötzlich alles hinterfragte.

Kurz gesagt: Es betrifft nicht nur die „jungen Wilden“. Selbst erfahrenste Manager sind anfällig – nur sprechen sie seltener darüber.

Praktische Strategien zur Bewältigung

Was tun? Im Alltag haben drei Strategien am meisten Wirkung gezeigt. Erstens: Dokumentation. Wer seine Erfolge festhält, zum Beispiel in Wochenberichten oder Projektlisten, schafft konkrete Anker gegen Zweifel.

Zweitens: Mentorship. Ich habe mehrfach erlebt, wie junge Führungskräfte durch den Austausch mit erfahrenen Kollegen ihre Selbstwahrnehmung justierten. Es ist leichter, wenn jemand von außen sagt: „Schau auf deine Resultate, nicht auf deine Ängste.“

Drittens: Sprache ändern. Statt „Ich hatte nur Glück“ zu sagen, bewusst benennen: „Ich habe vorbereitet, getestet und umgesetzt – deshalb hat es funktioniert.“ Das klingt simpel, wirkt aber auf Dauer stark.

Rolle von Führungskräften und Unternehmen

Wenn Unternehmen das Thema verschweigen, verlieren sie still und schleichend Potenzial. Führungskräfte sind gefragt, psychologische Sicherheit zu schaffen. Offene Kommunikation über eigene Fehler und Zweifel ist mehr wert als jedes Mental-Health-Programm. In einem Team, das ich leitete, führte ein solches Gespräch zu einem Kulturwandel: Plötzlich wagten mehr Mitarbeiter, Risiken einzugehen – und die Ergebnisse verbesserten sich signifikant.

Führung heißt hier: Vorleben, zuhören, Räume öffnen. Zentral ist, dass Transparenz nicht als Schwäche gedeutet wird, sondern als Professionalität. Wer als Executive zu seinen Zweifeln steht, signalisiert: „Es geht uns allen so – und wir arbeiten damit.“

Irrtümer und Missverständnisse

Viele glauben, Imposter-Syndrom sei eine Schwäche. Das ist falsch. In Wahrheit sind die Betroffenen oft überdurchschnittlich kompetent. Es trifft nicht die Schwächeren, sondern gerade die Top-Performer. Auch ist es kein Zeichen mangelnder Qualifikation, sondern ein verzerrtes Selbstbild.

Ein anderes Missverständnis: „Man wächst da einfach raus.“ Leider nicht. Ich habe Menschen mit 20 Jahren Erfahrung gesehen, die noch immer darunter litten. Das bedeutet: Man muss aktiv dagegen arbeiten, es verschwindet nicht von selbst.

Blick nach vorn: Zukunft und Digitalisierung

Die Realität ist: Mit zunehmender Transparenz durch Social Media und Vergleichsportale wird das Imposter-Syndrom nicht verschwinden – wahrscheinlich nimmt es zu. Wer sich heute auf LinkedIn umsieht, vergleicht sich permanent mit idealisierten Erfolgsdarstellungen.

Unternehmen und Führungskräfte sollten deshalb frühzeitig Methoden einführen, um Mitarbeiter davor zu schützen. Motivation und mentale Klarheit werden in der digitalen Arbeitswelt ein genauso relevanter Erfolgsfaktor wie Kapital und Technologie. Hier liegt die echte Herausforderung der Zukunft.

Fazit

Das Imposter-Syndrom ist kein Modewort, sondern ein reales Business-Phänomen mit messbaren Auswirkungen auf Leistung, Gesundheit und Unternehmenskultur. Entscheidend ist nicht, ob jemand es erlebt, sondern wie er und sein Umfeld darauf reagieren. Unternehmen, die das Thema ernst nehmen, sichern sich nicht nur Talente, sondern auch Innovationskraft.

Und an Einzelne gerichtet: Der Zweifel mag nicht verschwinden, aber er lässt sich kontrollieren. Erfolg heißt nicht, keine Angst zu haben – Erfolg heißt, trotz Angst zu handeln.

FAQs

Was ist Imposter-Syndrom in einfachen Worten?

Es ist das ständige Gefühl, die eigenen Erfolge nicht verdient zu haben, trotz objektiver Leistungen.

Wer ist besonders betroffen?

Vor allem hochqualifizierte Menschen, Perfektionisten und Führungskräfte in dynamischen Branchen oder neuen Rollen.

Ist Imposter-Syndrom eine Krankheit?

Nein, es ist kein medizinisches Krankheitsbild, sondern ein psychologisches Wahrnehmungsproblem.

Kann jeder Imposter-Syndrom erleben?

Ja, es betrifft Menschen quer durch alle Branchen, unabhängig von Alter oder Berufserfahrung.

Wie äußert sich Imposter-Syndrom im Job?

Meist durch Selbstzweifel, Prokrastination, Überarbeitung oder das Zurückhalten eigener Ideen.

Welche Branchen sind am stärksten betroffen?

Kreative Branchen, Technologie, Wissenschaft und Führungspositionen in großen Unternehmen.

Wie wirkt es sich auf die Karriere aus?

Es verhindert oft Beförderungen, Karriereschritte oder führt dazu, dass Talente nicht genutzt werden.

Kann man Imposter-Syndrom heilen?

Man kann es nicht heilen, aber durch Strategien und Coaching stark reduzieren.

Welche Rolle spielt Unternehmenskultur?

Eine offene, fehlerfreundliche Kultur reduziert das Risiko erheblich und stärkt Mitarbeiterbindung.

Hilft Mentoring bei Imposter-Syndrom?

Ja, Mentoring und Feedback von erfahrenen Kollegen bieten eine starke Korrektur von Selbstzweifeln.

Gibt es Unterschiede zwischen Männern und Frauen?

Frauen berichten häufiger von Imposter-Erfahrungen, doch Männer sind genauso betroffen.

Wie hängt es mit Perfektionismus zusammen?

Perfektionismus ist oft der Kern, weil Erfolge nie als „gut genug“ empfunden werden.

Hat die Digitalisierung eine Rolle?

Ja, Social Media und permanente Vergleiche verstärken häufig das Gefühl, nicht zu genügen.

Wie kann man Betroffene unterstützen?

Durch Anerkennung, offenes Feedback, Coaching und eine Kultur, in der Fehler normal sind.

Gibt es Tools zur Selbsthilfe?

Ja, Journaling, Erfolgslisten, Coaching-Apps und reflektierende Gespräche mit Mentoren helfen.

Wo finde ich mehr Informationen?

Eine ausführliche Ressource bietet beispielsweise die Seite Psychology Today.