Ein geringes Selbstwertgefühl ist kein abstraktes Thema, sondern eine Realität, die ich in vielen Karrieren hautnah erlebt habe. Mitarbeiter, Führungskräfte und sogar Unternehmer kämpfen damit, oft ohne es klar zu benennen. Die Frage „Was verursacht ein geringes Selbstwertgefühl?“ ist entscheidend, weil sie nicht nur das private Leben betrifft, sondern ebenso Karrieren, Entscheidungsfindungen und den geschäftlichen Erfolg mit beeinflusst.

Negative Kindheitserfahrungen

Einer der häufigsten Gründe für ein geringes Selbstwertgefühl sind prägende Kindheitserfahrungen. In meinen 15 Jahren als Führungskraft habe ich unzählige Fälle gesehen, in denen destruktive Kommentare von Eltern oder Lehrern noch Jahrzehnte später nachwirkten. Wenn man früh vermittelt bekommt, dass man „nicht gut genug“ ist, trägt man dieses Narrativ oft wie unsichtbares Gepäck weiter.

In Unternehmen äußert sich das dann in Mitarbeitern, die ständig Bestätigung suchen oder sich nicht trauen, innovative Ideen vorzubringen. Ich erinnere mich an einen Kollegen, der trotz hoher Kompetenz nie den nächsten Karriereschritt wagte – nicht, weil er es nicht konnte, sondern weil er im Hinterkopf immer noch die Stimmen seiner Kindheit hörte.

Das zeigt: Man kann noch so viele Weiterbildungen anbieten, wenn das Fundament von Selbstwert brüchig ist, bleiben Leistungen unter Potenzial. Genau hier greifen Coaching und gezielte Feedback-Kultur ein, um alte Muster abzulösen.

Vergleich mit anderen und sozialer Druck

Soziale Vergleiche sind ein weiterer Treiber für geringes Selbstwertgefühl. Früher war es das direkte Umfeld, heute sorgt Social Media dafür, dass dieser Druck skalierbar ist. Als LinkedIn fester Bestandteil des Business-Umfelds wurde, habe ich beobachtet, wie selbst gestandene Manager plötzlich ihre eigenen Karrieren infrage stellten.

In einem Projekt 2019 sah ich, wie ein Teamleiter ständig Vergleiche mit Wettbewerbern anstellte. Er verlor dabei nicht nur Fokus, sondern auch Selbstvertrauen – weil er immer nur erkannte, was andere vermeintlich besser machten. Die Folge: lähmende Vorsicht statt strategischer Klarheit.

Der Punkt ist: Wenn man sich ständig an einem externen Benchmark misst, verliert man den Blick für Fortschritt und Eigenleistung. Hier hilft ein nüchterner Umgang mit Kennzahlen: Ja, KPIs sind wichtig, aber nicht alles. Aus der Praxis weiß ich, dass man nicht die 100% aller Trends mitmachen muss, sondern die relevanten 20% (Pareto-Prinzip) wirklich beherrschen sollte.

Perfektionismus und überhöhte Erwartungen

Perfektionismus klingt in Bewerbungsgesprächen oft wie ein Pluspunkt, aber in der Realität ist er eine Ursache für geringes Selbstwertgefühl. Was ich immer wieder erlebt habe: Menschen, die nie zufrieden sind, und ihre Leistung ständig als „nicht genug“ abwerten.

In einem Beratungsmandat von 2018 scheiterte eine Marketingkampagne nicht an Kreativität, sondern am Anspruch, alles bis ins letzte Detail makellos zu gestalten. Wochen gingen verloren, Ressourcen wurden verbrannt – und das Team war am Ende entmutigt. Perfektionismus wird so zur Falle, die Selbstwert untergräbt, anstatt ihn zu stärken.

Daraus habe ich gelernt: Lieber pragmatisch ins Handeln kommen und iterativ verbessern, statt in einer Endlosschleife von Selbstkritik zu verharren. Perfektion ist kein erreichbares Ziel, aber kontinuierlicher Fortschritt sehr wohl.

Fehlende Anerkennung im Berufs- oder Privatleben

Wenn Leistung nicht gesehen wird, sinkt der Selbstwert – das habe ich leider mehrfach erlebt, sowohl bei Mitarbeitern als auch bei mir selbst. Anerkennung ist kein Luxus, sondern ein Basisfaktor für Motivation.

Ich erinnere mich an einen Fall in einer Produktionsfirma, wo ein Team über Monate hart arbeitete, um Kosten um 7% zu senken. Statt Lob gab es vom Management nur Forderungen nach noch mehr Einsparungen. Das Ergebnis: Frust, sinkende Moral, steigende Fluktuationsrate.

Einer der Mitarbeiter sagte mir wörtlich: „Es fühlt sich an, als wären wir unsichtbar.“ Diese mangelnde Wertschätzung führte direkt zu geringerem Selbstwertgefühl – und spiegelte sich in sinkender Leistung wider. Deshalb ist es für Führungskräfte entscheidend, bewusst Lob und Anerkennung einzubauen, auch wenn die Zahlen gerade nicht perfekt sind.

Kritische Unternehmenskulturen

Ein toxisches Arbeitsklima zerstört Selbstwertgefühl schneller als jede externe Krise. Ich habe 2020 in einer Firma beraten, deren interne Feedback-Kultur eher einer permanenten Prüfung glich. Mitarbeiter hatten Angst, Fehler zu machen, weil jede Abweichung öffentlich kritisiert wurde.

Die Folge: Innovation blieb aus, Eigeninitiative erstarb – und das Selbstwertgefühl des Teams war massiv beschädigt. Ein Geschäftsführer sagte mir später offen: „Wir haben Top-Leute verloren, nicht weil sie das Gehalt schlecht fanden, sondern weil sie es seelisch nicht mehr aushielten.“

Der Punkt ist klar: Kultur formt Verhalten. Eine kritische Kultur prägt negatives Selbstbild; eine unterstützende Kultur hingegen kann selbstunsichere Mitarbeiter wachsen lassen.

Traumatische Erlebnisse

Traumata – sei es durch Unfälle, Verluste oder Missbrauch – sind ebenfalls zentrale Ursachen. Ich habe mehrfach erlebt, dass Mitarbeiter mit unglaublichem Fachwissen nicht ihr Potenzial abrufen konnten, weil sie von unverarbeiteten Erlebnissen gehemmt wurden.

Ein IT-Projektleiter etwa zog sich komplett zurück, nachdem er eine private Trennung durchmachte. Fachlich war er brillant, doch sein Selbstwertgefühl brach weg. In solchen Momenten reicht keine noch so gute Performance-Metrik. Man muss erkennen: Resilienz entsteht nicht allein aus Fachwissen, sondern auch aus emotionaler Stabilität.

Gesellschaftliche Erwartungen und Rollenbilder

Die Gesellschaft diktiert, wie Erfolg auszusehen hat – und wer da nicht hineinpasst, entwickelt leicht ein geringes Selbstwertgefühl. Ob es um Karriere, Familienrollen oder äußere Erscheinung geht – die Messlatte ist oft unrealistisch hoch.

Ich habe mit weiblichen Führungskräften gearbeitet, die trotz fachlicher Spitzenleistung permanent an sich zweifelten, weil das Umfeld andere Rollenbilder einforderte. „Entweder bist du eine starke Managerin oder eine gute Mutter – beides geht nicht“, erzählte mir eine. Dieses Dilemma ist kein Einzelfall.

Das zeigt: Wer Selbstwert stärken will, muss gesellschaftliche Erwartungsmuster hinterfragen – statt ihnen blind zu folgen.

Unaufgearbeitete Misserfolge

Es sind nicht die Misserfolge selbst, die zerstören, sondern der Umgang damit. MBA-Programme sprechen gern von „Fail fast“, aber in der Praxis bedeutet Versagen oft Gesichtsverlust, Schuld und Scham.

Ein Kunde von mir führte 2017 ein neues Produkt ein, das völlig floppte. Statt es zu analysieren, verfiel das Team in Selbstzweifel. Monate später war das Selbstwertgefühl so niedrig, dass man selbst kleine Projekte nicht mehr mit Zuversicht anging.

Hier gilt: Fehler sind Datenpunkte. Wer sie reflektiert, gewinnt. Wer sie verdrängt, verliert Selbstwert und Handlungskraft.

Fazit

Geringes Selbstwertgefühl entsteht selten aus einem einzigen Faktor. Es ist fast immer ein Bündel aus persönlichen Erfahrungen, gesellschaftlichem Druck und unternehmerischen Rahmenbedingungen. Und wenn ich eines gelernt habe, dann: Menschen mit niedrigem Selbstwert werden nie ihr volles Potenzial abrufen können – weder im privaten noch im beruflichen Kontext.

Wer sich fragt, „Was verursacht ein geringes Selbstwertgefühl?“, findet die Antwort nicht nur in Psychologie, sondern auch in Firmenkultur, Führung, gesellschaftlichen Prägungen und persönlichem Umgang mit Fehlern. Der erste Schritt zur Besserung ist, diese Ursachen ehrlich anzuerkennen.

Mehr Informationen zu den psychologischen Aspekten finden Sie beispielsweise bei Better Health.

FAQs

Was versteht man unter geringem Selbstwertgefühl?

Geringes Selbstwertgefühl bedeutet, dass Menschen ihren eigenen Wert stark abwerten und sich ständig infrage stellen.

Ist geringes Selbstwertgefühl heilbar?

Ja, mit Therapie, Coaching, Training und Verbesserungen im Umfeld lässt sich Selbstwertgefühl nachhaltig stärken.

Welche Rolle spielen Eltern bei Selbstwertgefühl?

Eltern prägen das Fundament des Selbstwerts stark – durch Lob, Kritik, Erwartungen und emotionale Unterstützung.

Kann Arbeit Selbstwert beeinträchtigen?

Ja, toxische Unternehmenskulturen, fehlende Anerkennung oder konstante Kritik führen oft zu geringem Selbstwertgefühl.

Ist Perfektionismus gesund?

Nein, übertriebener Perfektionismus erzeugt Druck, lähmt Entscheidungen und fördert langfristig geringes Selbstwertgefühl.

Wie wirkt sich Social Media aus?

Soziale Medien verstärken Vergleiche und können starke Unsicherheit sowie Selbstwertprobleme auslösen.

Spielen traumatische Erlebnisse eine Rolle?

Ja, unverarbeitete Traumata schwächen Selbstvertrauen und führen oft zu dauerhaftem geringen Selbstwertgefühl.

Hilft Therapie bei geringem Selbstwert?

Therapieformen wie kognitive Verhaltenstherapie können nachweislich helfen, Selbstwert nachhaltig zu verbessern.

Ist geringes Selbstwertgefühl ein Karrierekiller?

Definitiv. Es verhindert mutige Entscheidungen, blockiert Führungsfähigkeit und schwächt langfristigen Erfolg.

Gibt es Branchen mit höherem Risiko?

Ja, stark kompetitive Branchen wie Finanzwesen oder Beratung begünstigen geringes Selbstwertgefühl.

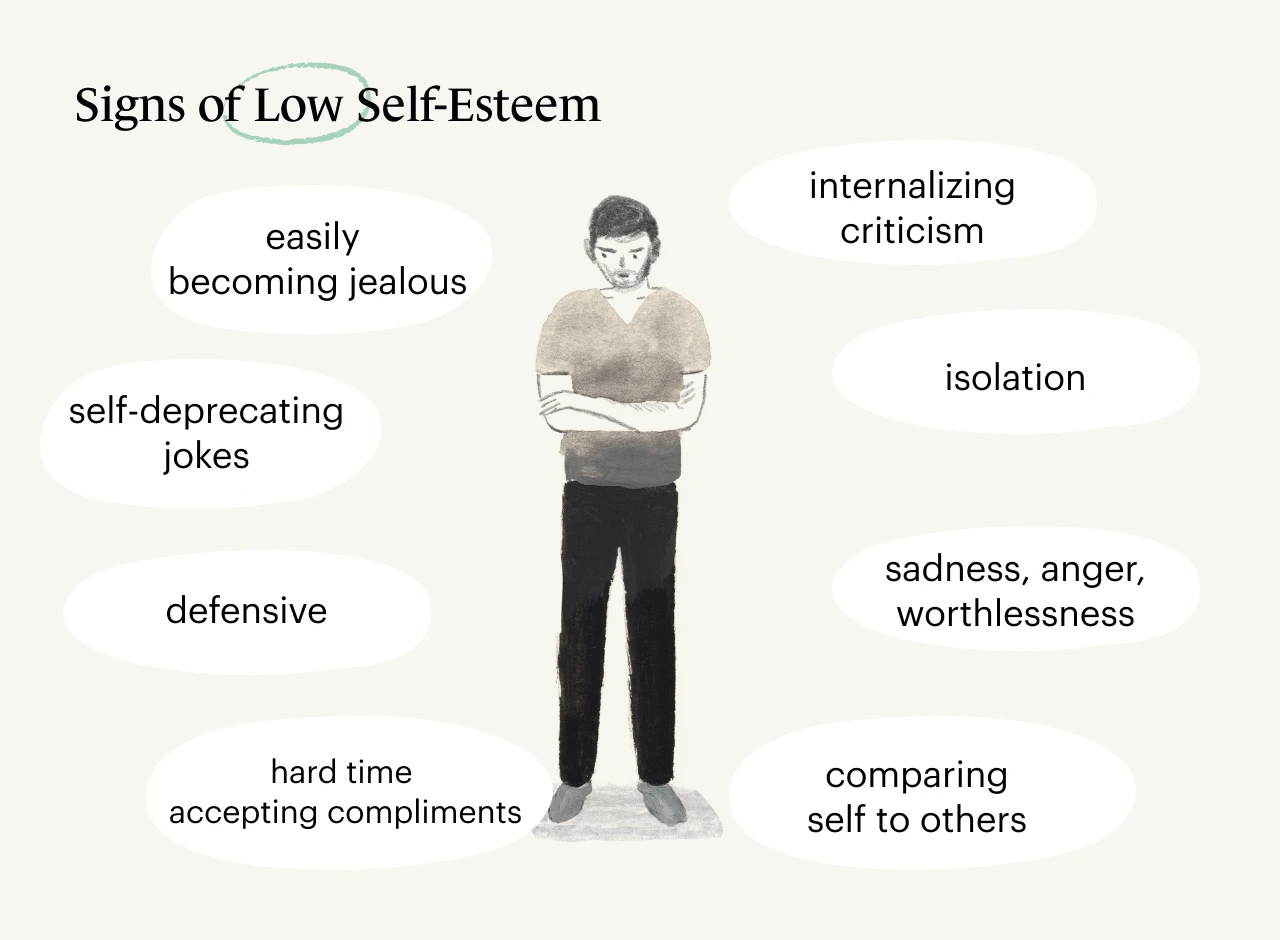

Wie erkenne ich geringes Selbstwertgefühl bei Mitarbeitern?

An Zeichen wie ständiger Absicherung, Aufschieben von Entscheidungen oder fehlendem Eingehen auf Chancen.

Ist geringes Selbstwertgefühl genetisch bedingt?

Teilweise, aber Umweltfaktoren wie Erziehung und Kultur spielen meist eine größere Rolle.

Kann Sport helfen?

Ja, körperliche Aktivität stärkt Selbstwahrnehmung, Resilienz und steigert das Selbstwertgefühl.

Welche Rolle spielt Feedback?

Konstruktives Feedback ist entscheidend, um Selbstwert bei Mitarbeitern und Teams zu stabilisieren.

Wann sollte man professionelle Hilfe suchen?

Wenn geringes Selbstwertgefühl dauerhaft Leistung, Gesundheit oder Beziehungen negativ beeinflusst.

Was ist der erste Schritt zur Besserung?

Bewusstsein. Man muss die Ursachen erkennen, ansprechen und konkrete Veränderungen im Denken und Handeln anstoßen.