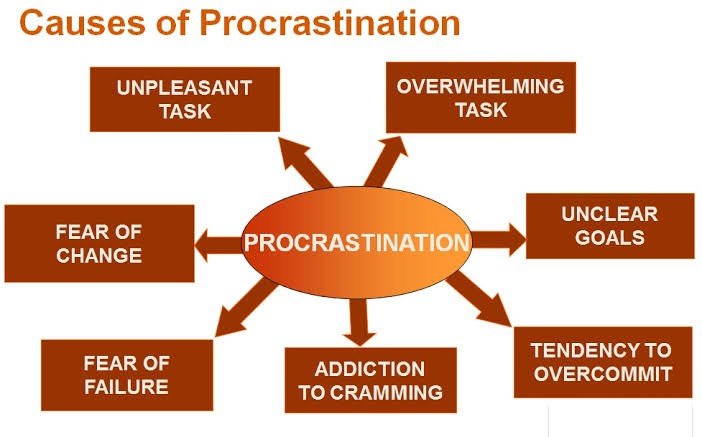

Prokrastination ist kein neues Phänomen, sondern eine uralte menschliche Tendenz, wichtige Aufgaben aufzuschieben. Als Führungskraft habe ich in den letzten 15 Jahren unzählige Male gesehen, wie stark Prokrastination Teams und ganze Projekte lähmen kann. Sie hat messbare Auswirkungen: verpasste Deadlines, Unzufriedenheit im Team und letztlich wirtschaftliche Verluste. Die entscheidende Frage lautet aber – warum passiert sie überhaupt?

Im Geschäftsalltag habe ich erlebt, dass die Ursachen komplexer sind, als Lehrbücher es uns glauben machen wollen. Es geht nicht nur um Faulheit, sondern um psychologische Muster, Strukturen und Führung. Wer die Ursachen versteht, kann echte Veränderungen auslösen.

Angst vor Versagen

Die wohl größte treibende Kraft hinter Prokrastination ist die Angst, nicht zu genügen. In einem Projekt, das ich 2018 leitete, hatte ein brillantes Teammitglied großartige Ideen, zögerte aber ständig beim Umsetzen. Erst im persönlichen Gespräch zeigte sich: Er wollte nichts liefern, was nicht perfekt war.

Das Problem: Perfektionismus lähmt. Er schafft einen inneren Druck, der jede Handlung schwer erscheinen lässt. In meinen Teams habe ich gelernt, durch kleine Etappenziele und regelmäßiges Feedback die Angst zu reduzieren. Wer klar weiß: „Ich muss heute nur Schritt A erledigen“ statt das gesamte Projekt, verfällt weniger in Aufschieberitis.

Aus praktischer Sicht funktioniert hier das Prinzip der Haltung. Teams akzeptieren eher Fehler, wenn Führungskräfte klar signalisieren: „Ein unvollständiger erster Entwurf ist wertvoller als eine perfekte Idee im Kopf.“ Das hat Projekte oft Wochen schneller gemacht.

Mangelnde Klarheit und Priorisierung

In vielen Unternehmen ist das größte Problem nicht fehlende Motivation, sondern fehlende Richtung. Ich erinnere mich an eine Vertriebsabteilung, die zehn neue Ziele gleichzeitig bekam. Ergebnis? Nichts passierte. Prokrastination entstand, weil niemand wusste, womit er anfangen sollte.

Klarheit ist das Fundament. In der Praxis nutze ich dafür das 80/20-Prinzip: 20 Prozent der Aufgaben bringen 80 Prozent des Ergebnisses. Anstatt zehn To-Dos gleichzeitig zu haben, identifizieren wir die zwei entscheidenden Hebel.

Wenn Mitarbeiter genau wissen, worauf es ankommt, sinkt die Gefahr des Aufschiebens drastisch. Der Unterschied zwischen: „Wir müssen irgendwann unsere Vertriebsstrategie überarbeiten“ und „Bis Freitag brauchen wir eine Übersicht der Top-20-Kunden“ ist enorm. Konkrete Resultate sind motivierend – auch für Führungskräfte selbst.

Fehlender persönlicher Bezug

Prokrastination entsteht oft, wenn Mitarbeiter keine persönliche Verbindung zur Aufgabe haben. In meiner Beratung habe ich Teams betreut, die Projekte bearbeiteten, die für die Unternehmensstrategie wichtig waren, aber für die Menschen keinen Sinn ergaben.

Das Resultat? Aufschieben, Ausreden und geringe Qualität. Menschen investieren keine Energie in etwas, das sich bedeutungslos anfühlt. Der Schlüssel ist daher, Relevanz herzustellen. Ich setze regelmäßig darauf, Mitarbeiter zu fragen, wie ihre Arbeit die Kundenreise beeinflusst. Innerhalb von Sekunden erkennen sie: „Das, was ich tue, entscheidet darüber, ob der Kunde bleibt oder geht.“

Wer den Sinn erkennt, verschiebt nicht mehr. Besonders junge Mitarbeiter verlangen Transparenz über den Zweck ihrer Arbeit. In den letzten Jahren ist das deutlicher geworden – Millennials und Gen Z brechen Projekte schneller ab, wenn sie keinen Wert sehen.

Überforderung durch Komplexität

Ein Projekt kann so groß erscheinen, dass man es gar nicht erst beginnt. Ich habe einmal mit einem Mittelstandsunternehmen gearbeitet, das ein komplettes ERP-System einführen wollte. Die Mitarbeiter wussten nicht einmal, wo sie starten sollten – also tat niemand etwas.

Die Lösung lag in der Aufteilung: Große Ziele müssen in kleine Aufgaben zerschnitten werden. Statt „ERP einführen“ hieß der erste Schritt: „Liste der betroffenen Abteilungen erstellen.“ Kleine Schritte schaffen Momentum.

Aus meiner Erfahrung machen Unternehmen häufig den Fehler, Change-Projekte nur visuell auf großen Folien darzustellen, ohne den Weg herunterzubrechen. Führung bedeutet, diese Komplexität auf ein für das Team bearbeitbares Maß zu reduzieren.

Fehlende Strukturen und Routinen

Im Geschäftsalltag ist Prokrastination oft ein Systemfehler. Ich habe mit Organisationen gearbeitet, die nie feste Reporting-Termine hatten. Ergebnis: Entscheidungen wurden immer verschoben. Es war nicht individuelle Faulheit, sondern fehlende Struktur.

Routinen schaffen Verbindlichkeit. Ein wöchentliches Meeting mit klarer Agenda verhindert monatelanges Schieben. Auch Deadlines sind mehr als Formalität – sie sind psychologische Anker. Ohne diese Anker füllt man die Zeit mit allem außer der eigentlichen Priorität.

In meinen Projekten hat sich gezeigt: Regelmäßige Erfolgskontrollen senken Prokrastination massiv. Wer weiß, dass er nächste Woche Ergebnisse vorlegen muss, schiebt weniger auf. So simpel, aber so wirkungsvoll.

Emotionale Ablenkungen

Viele unterschätzen, wie stark Emotionen zu Prokrastination führen. Ich erinnere mich an eine Führungskraft, die eine Konfliktlösung immer weiter hinauszögerte. Nicht, weil sie nicht wusste, wie – sondern weil sie den Stress fürchtete.

Emotionale Vermeidung ist die härteste Form von Prokrastination. Sie ist in Zahlen kaum messbar, wirkt aber wie Gift in Teams. Die einzige Lösung ist Mut zur Konfrontation. In der Praxis bedeutet das: Probleme benennen, anstatt sie weiterzuschieben.

Auf einer persönlicheren Ebene empfehle ich hier Techniken wie Journaling oder kurze Coachings. Wer Emotionen ausspricht, entzieht ihnen die lähmende Macht.

Informationsüberflutung

Seit 2020 sehe ich ein neues Muster: Prokrastination durch Informationsflut. Gerade durch Remote Work wurde es schlimmer. Mitarbeiter checken gleichzeitig E-Mails, Slack, MS Teams – und am Ende bleibt kein klarer Fokus.

Ein Beispiel: Ich begleitete 2021 ein IT-Team, dessen Produktlaunch wochenlang verzögert wurde. Nicht wegen Ressourcenmangel, sondern weil ständig neue Informationen auf sie prasselten. Der Effekt war permanentes „Busy sein“ wie bei einem Hamster im Rad, aber null Substanz.

Was funktioniert, ist radikale Fokussierung. Ich nutze dafür oft das Prinzip „Deep Work“: feste Zwei-Stunden-Blöcke ohne Unterbrechung. Laut calnewport.com steigert das die Produktivität spürbar. Wer Kontrolle über Informationsfluss gewinnt, reduziert Prokrastination automatisch.

Fehlende Konsequenzen und Anreize

Menschen verschieben Aufgaben eher, wenn es keine Konsequenzen gibt. Ich habe Firmen beraten, in denen Deadlines unverbindlich waren. Ergebnis: Mitarbeiter nahmen sie nicht ernst.

Umgekehrt kann ein kluger Anreiz wahre Wunder wirken. Bei einem Kundenprojekt haben wir kleine Belohnungen eingeführt, wenn Teams Deadlines einhielten. Die Motivation stieg sofort. Es geht nicht immer um Geld – manchmal reicht Anerkennung im Team-Call.

Die Realität ist: Ohne klaren Rahmen und Konsequenzen bleibt Prokrastination bestehen. Wer Führung ernst nimmt, muss diesen Rahmen schaffen.

Fazit

Prokrastination ist kein triviales Thema, sondern ein akutes Risiko im Business-Alltag. Sie entsteht durch psychologische Faktoren, fehlende Strukturen, Informationsflut und mangelnde Klarheit. Was ich in 15 Jahren gelernt habe, ist: Man kann Prokrastination nicht mit einfachen Motivationssprüchen bekämpfen.

Die Lösung liegt in klarer Führung, in Strukturen und in echter Sinnvermittlung. Wer nur Symptome bekämpft, verliert. Wer aber Ursachen ernsthaft adressiert, schafft Teams, die nicht nur arbeiten, sondern liefern.

FAQs zu „Was verursacht Prokrastination?“

Was bedeutet Prokrastination?

Prokrastination bezeichnet das bewusste Aufschieben von Aufgaben trotz Wissen um die negativen Folgen.

Ist Prokrastination Faulheit?

Nein, es ist meist ein psychologisches Muster aus Angst, mangelnder Klarheit oder fehlender Motivation.

Warum verschieben viele Menschen wichtige Aufgaben?

Weil große Aufgaben häufig überwältigend wirken und damit automatisch Aufschub auslösen.

Spielt Perfektionismus eine Rolle?

Ja, Perfektionismus ist ein häufiger Auslöser, da er den Start einer Aufgabe blockiert.

Was haben Emotionen mit Prokrastination zu tun?

Negative Emotionen wie Angst oder Stress führen oft zum Verweigern unangenehmer Entscheidungen.

Hat Prokrastination auch Vorteile?

Selten, aber in einigen Fällen kann Abstand helfen, kreativere Lösungen zu finden.

Wie wirkt sich Prokrastination auf Unternehmen aus?

Sie führt zu Produktivitätsverlust, verpassten Chancen und sinkender Wettbewerbsfähigkeit.

Kann man Prokrastination verlernen?

Ja, mit Routinen, klaren Prioritäten und bewusster Auseinandersetzung mit Ursachen.

Warum ist Prokrastination in Remote Work stärker?

Weil Ablenkungen, digitale Meetings und Informationsflut viel präsenter sind.

Hilft Selbstdisziplin gegen Prokrastination?

Ja, aber nur in Kombination mit Strukturen und klaren Aufgaben.

Ab welchem Punkt ist Prokrastination problematisch?

Wenn Deadlines regelmäßig verpasst werden und das Team darunter leidet.

Wie können Führungskräfte Prokrastination erkennen?

An ständigen Verzögerungen, unerklärlichen Ausreden und fehlenden Zwischenergebnissen.

Welche Methoden helfen im Alltag?

Aufteilung in kleine Schritte, feste Routinen und die 80/20-Regel.

Gibt es wissenschaftliche Erklärungen?

Ja, Psychologen erklären Prokrastination oft als Fehlsteuerung zwischen Emotion und rationalem Handeln.

Welche Rolle spielt Motivation wirklich?

Eine große, aber nicht alleinige – Strukturen wirken ergänzend genauso stark.

Wie kann man sofort weniger prokrastinieren?

Indem man sich klar auf eine kleine, konkrete Aufgabe fokussiert und sofort startet.